善きことをした小学生・中学生達

続きは会員の方のみご利用いただけます

(登録無料、利用無料)

世のため、人のために立派な行いをしている小学生・中学生達を紹介します。

小学生・中学生達の活躍を、ぜひご覧ください。

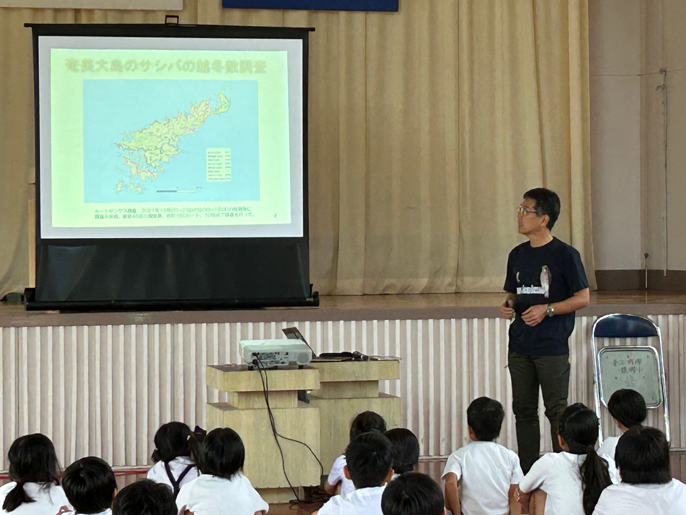

絶滅危惧種サシバ調査で環境大臣賞 環境保全の大切さ発信、高い評価

鹿児島県 龍郷町立龍郷(たつごう)小学校 児童のみなさん

>この学校を詳しく知ろう

鹿児島県奄美大島の龍郷町立龍郷小学校が、2025年度の野生生物保護功労者表彰で環境大臣賞を受賞した。

同島で越冬するタカ科の絶滅危惧種「サシバ」の渡りや生態調査、環境保全の重要性を発信する活動が高く評価された。観察・調査は全児童15人で実施しており「表彰は嬉しかった」「これからも探求活動を続けたい」と意欲を見せる。

同校は2006年から環境学習の一環として、渡りをするチョウ「アサギマダラ」のマーキング調査に取り組み、その生態や飛行ルートなどの観察を続けており、2017年に同じ環境大臣賞を受賞している。

サシバの調査は2023年からで、電柱や枝などに止まっているサシバの様子などを観察してきた。また、サシバ研究に取り組む団体や大学と連携。2024年、同校で越冬するサシバに、専門家がGPS(全地球測位システム)を取り付け、渡りの本格的な調査を実施。同年3月22日、「龍郷小」と名付けられたサシバは奄美大島を飛び立ち、四国、淡路島を通り、4月1日、繁殖地の新潟県妙高市に到着。7月13日に妙高市を離れ、長野県信濃町、岡山県倉敷市を経由して10月11日に龍郷小学校に帰ってきた。調査に参加した児童たちは「ちゃんと戻ってきてすごい」と感動していた。

調査観察に加え、児童たちは繁殖地の長野県木島平村立木島平小学校や、ツルの越冬地である出水市立鶴荘学園の児童生徒とオンライン交流学習、地域住民への成果発表などにも取り組んできた。さらに、2025年10月、奄美大島の宇検村で開かれる国際サシバサミットで、活動発表を行う予定で、児童たちは「サシバを守ることは、自然環境を守ること」「環境保全の大切さを広めたい」と力を込めた。

(2025年7月掲載)

あなたのまわりの素晴らしき小学生・中学生/善きことをした小学生・中学生をご紹介ください。

掲載につきましては、小社にて検討させて頂くことがあります。

メールに氏名(団体名)、都道府県、小学校名・中学校名、学年、あなたのお名前、お電話番号、住所、情報源、記事内容をご明記の上、「日本の学校」編集部へお送りください。

この内容についてのお問い合わせ・ご感想はこちらまで( webadmin@js-corp.co.jp )