- 関東

- 近畿

- 北海道

- 東北

- 甲信越

- 北陸

- 東海

- 中国四国

- 九州沖縄

善きことをした小学生達

世のため、人のために立派な行いをしている小学生達を紹介します。

子供達の活躍を、ぜひご覧ください。

給食の食べ残しがきっかけ 食品ロスゼロへ、プロジェクト立ち上げ

兵庫県 姫路市立城東小学校 4年生のみなさん

>この学校を詳しく知ろう

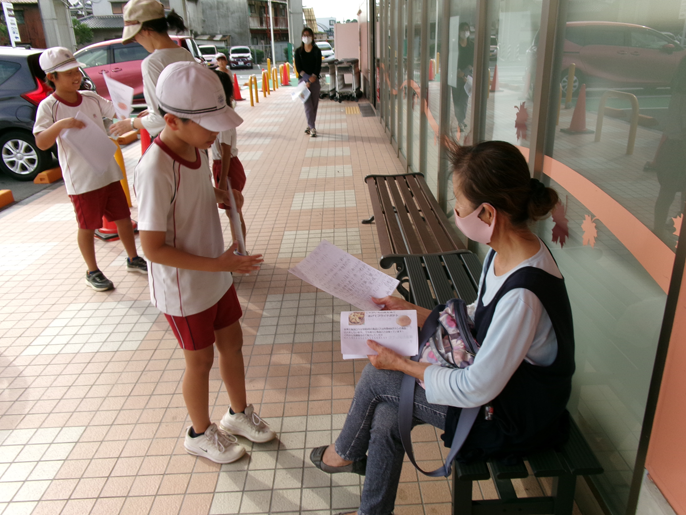

姫路市立城東小学校の4年生41人が、少しでも食品ロスの解決に貢献しようと「食品ロスゼロプロジェクト」を立ち上げた。

2025年5月の社会科の授業で「姫路市のごみ」について学習。ごみの多くが残飯や残菜で、同校の給食でも食べ残しが多いことを知った。

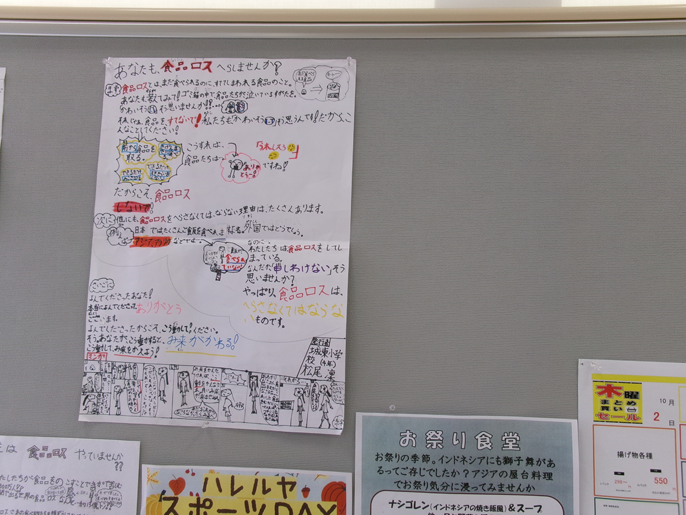

食品ロスを減らしていくために「自分たちでできることをしよう」と考えた児童たち。総合的な学習の時間に、姫路市リサイクル課の職員や保護者を招いて、姫路市のリサイクル施策や、地域や家庭の食品ロスの現状などについて調べ、結果をまとめた新聞やチラシを制作。また保護者には授業サポーターを依頼し、プロジェクトへの参加を促した。

10月2日、児童たちは地元スーパーの協力を得て、『食品ロスゼロポスター』を掲示し、買い物客に食品ロスについてアピール。「冷蔵庫の中身を確認していますか」「必要な量だけ買いましょう」などのメッセージを記した『食品ロスゼロ新聞』や、捨てられることの多い野菜の皮や芯などを活用した「大根の皮のパリパリ揚げ」「キャベツの芯スープ」「ニンジンの皮サラダ」などのレシピを紹介するチラシを配布した他、「すてられちゃうよ」「かしこく食品ロスゼロ」などと書いた『助けてシール』を、惣菜商品や野菜などに貼付した。いずれも児童の手作りで、買い物客からは「気をつけるね」などの声も。

10月21日、4年生は同校の会議室でシンポジウムを開催。保護者や下級生を前に、活動の成果や課題、世界では飢餓に苦しむ地域があることなどを発表し、今後も食品ロスゼロに向けて取り組んでいく決意を表明。保護者や地域の方々と協力しながら、活動の輪を広げていきたいと前を向いた。

(2025年12月掲載)

野辺地に来て見て味わって! 手書きのPRパンフで町を応援

青森県 野辺地町立野辺地小学校 6年生のみなさん

>この学校を詳しく知ろう

野辺地町立野辺地小学校の児童が、大好きな野辺地町を多くの人に知ってもらおうと、手書きのPRパンフレットを作成した。取り組んだのは6年生41人。町立歴史民俗資料館の出前授業「のへじ検定」や、町の歴史を学ぶ校外学習などで学んだ成果を生かそうと、特産品、観光地、文化など、町の魅力を紹介するPRパンフレットを作ることを決めた。

児童たちは5年生の時、町伝統行事「のへじ祇園まつり」の見どころマップを製作。山車が通るルート沿いの野辺地八幡宮や神明宮、本町通りなど、13地点の歴史や特徴をイラスト付きで説明している。

その経験が今回の取り組みにも生かされている。パンフレットは7種類あり、表紙には「私たちのふるさと野辺地町」「おいしい楽しい野辺地町」「こころおどるよ野辺地町」などのタイトルに、町のイメージキャラクター「じ~の」や特産品、史跡や観光地などを描いている。

また、紹介ページには特産品の葉つきこかぶやホタテ、町の名物和菓子、夏の夜を彩る愛宕公園のイルミネーション、のへじ祇園まつり、町指定史跡の常夜燈、縄文中期の板状立脚土偶「くらら」(国指定重要文化財)など、イラスト付きで町の多彩な魅力をわかりやすい文章で説明している。

9月下旬、6年生は修学旅行先の北海道函館市で、市民や観光客などに声かけしながら、手作りのPRパンフレットを手渡した。12月からは、野辺地町観光物産PRセンターや町立図書館などの公共施設に設置されることになっている。

児童たちは「みんなで頑張ったからいいものができた」「手にとって町に関心を持ってほしい」と話していた。

(2025年11月掲載)

マタギに学ぶ 特産クロモジ茶を商品化 採集、製造、販売、CM制作も

秋田県 北秋田市立義務教育学校阿仁学園 3、4年生のみなさん

>この学校を詳しく知ろう

2023年4月、北秋田市立阿仁合小学校、大阿仁小学校、阿仁中学校の3校が統合して開校した同市立義務教育学校阿仁学園。『みとせ(み:自ら学ぶ子)・(と:共に高め合う子)・(せ:せいいっぱいやり抜く子)』の学びを目指しており、5・6年生は、町歩きをしながら、阿仁の歴史や文化などを学んで発信する「阿仁観光ガイド」を、7~9年生は、阿仁合駅、比立内駅、阿仁マタギ駅の魅力を発信する「内陸線PR動画」の制作など、総合的な学習の時間を通して地元に貢献する学習を進めている。

3・4年生が取り組む「森林総合学習」では、地域の自然を学びながら森林に生えているオオバクロモジを採取し、「クロモジ茶」の商品化と販売に半年間かけて挑戦する。講師は地元のマタギが務める。マタギとは山の神を信仰しながらツキノワグマなどを狩猟する人々で、阿仁はマタギ発祥の地でもある。

商品の原材料となるオオバクロモジは、地元の許可を得た山に入って採取する。場所によっては斜面に生えていることもある。講師監修のもと「ナガサ」というマタギの鉈を使い、樹高2mほどの木を伐る。山の恵みを得ることをマタギたちは山の神から「授かる」といい、その精神性を受け継ぐ重要な機会にもなっている。採取したクロモジの粉砕や袋詰めも体験する。

商品名は毎年児童たちで話し合って決める。2025年は「あ~うめぇごと 小さなマタギのクロモジ茶」になった。学習のなかで体験したことや見たものを絵に描いて商品のパッケージに載せる。さらに、販売会にむけたチラシ作りや対面販売の練習も行う。

いよいよ、道の駅あに「マタギの里」で販売会が行われる。これまで学習をしてきて学んだことや商品の魅力を自分たちの言葉でお客様に伝える。鮮やかなピンク色と爽やかな香りが評判で、多くのお客様が「美味しい」と購入していた。

児童たちは「クロモジ茶のよさや阿仁の魅力をたくさんの人に伝えたい!」とCM動画も制作し、同校の公式YouTubeチャンネルで公開。阿仁に「ぜひ来てね~」とアピールしていた。

(2025年11月掲載)

あなたのまわりの素晴らしき小学生・中学生/善きことをした小学生・中学生をご紹介ください。

掲載につきましては、小社にて検討させて頂くことがあります。

メールに氏名(団体名)、都道府県、小学校名・中学校名、学年、あなたのお名前、お電話番号、住所、情報源、記事内容をご明記の上、「日本の学校」編集部へお送りください。

この内容についてのお問い合わせ・ご感想ははこちらまで( webadmin@js-corp.co.jp )