- 関東

- 近畿

- 北海道

- 東北

- 甲信越

- 北陸

- 東海

- 中国四国

- 九州沖縄

- 日本の学校>

- 高校1年生向けトップページ>

- 善きことをした高校1年生達

バックナンバー(457件公開中!)

その他の善きことニュース

気になる学校を調べよう

お役立ち記事

・アンパンマン作者 やなせたかしさん

・名古屋大学 第13代総長 濱口 道成さん

・東北大学 総長 井上 明久さん

・日本トイザらス株式会社

代表取締役会長 小寺 圭さん

・北海道大学 総長 佐伯 浩さん

・税理士法人 たいよう総合会計事務所

会長 欠野 アズ紗さん

・ノーベル物理学賞受賞 益川 敏英さん

・名古屋大学 第12代総長 平野 眞一さん

・上智大学 学長 石澤 良昭さん

・ニフティ株式会社

代表取締役社長 和田 一也さん

・立教大学 総長 大橋 英五さん

善きことをした高校1年生達

世のため、人のために立派な行いをしている高校生達を紹介します。

高校生達の活躍を、ぜひご覧ください。

梅まつりで販売した商品は、食品調理科の生徒が、地域の課題発見・解決への実践的学習に取り組む同校の独自科目「起業家入門Ⅱ」の授業で開発したもの。牛尾の梅を使った「梅ジャムクッキー」に、市内の和菓子店と協力し考案した梅のペースト入り大福「梅福」、規格外の佐賀県産玉ねぎ、れんこんを使用したドレッシング「佐賀ドレ」の3種。

「これからも商品開発を進め、地域を活気づけたい」と意気込む同科の生徒は、今回の梅まつりで得た収益を社会貢献に活かしたいと考え、地域で子ども食堂などを運営する、児童発達支援放課後等デイサービス事業所に寄付することに。5月23日、2人の生徒が事業所を訪問し、代表に手渡した。生徒たちは、子ども食堂や学習支援の活動にボランティアとして参加しており、「活動資金として役に立ててもらえれば」と話していた。

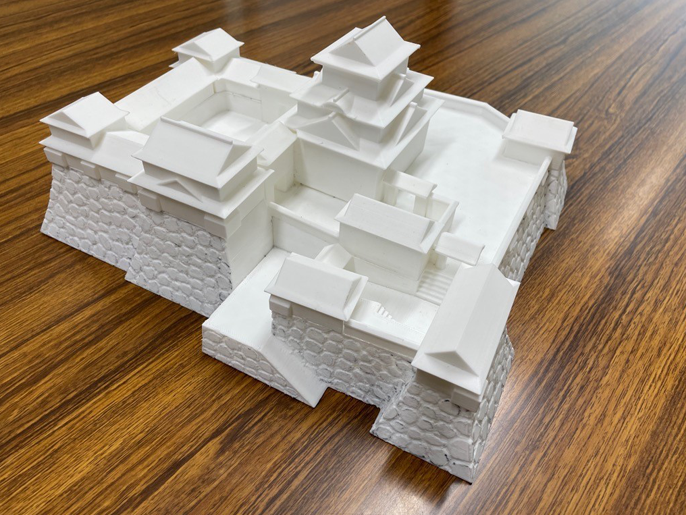

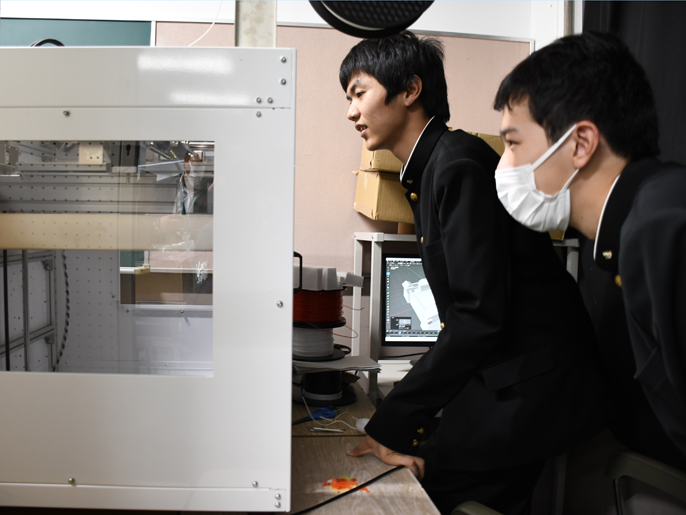

特別支援学校の修学旅行の学習支援に力を入れている松山市が、視覚に障がいがある児童、生徒が触って、立体的な松山城をイメージしてもらおうと、同校に依頼。自然科学部の5人の部員が担当することになった。

スタートしたのは2023年秋。製作するのは天守・小天守・櫓を四方に配置し、渡櫓でつなぐ連立式天守を中心とした本壇と呼ばれる区域で、取り組みにあたり部員たちが重視したのは、視覚障がい者が触ることで「松山城」の特徴を分かってもらえるジオラマを作ること。

同年11月、設計図を完成させ、3Dプリンターでパーツを作り、手作業で組み立てた。縦約28.5㎝、横約26㎝、高さ約12㎝で実物の230分の1の大きさ。

2024年2月9日、部員たちは松山盲学校を訪問。同校の生徒たちに実際に触ってもらい「松山城に登りたくなった」などの感想の他、「もう少し大きい方が分かりやすい」「東西南北を伝える点字を付けて」などの助言を得た。部員たちはこれらの改善点を取り入れ、3月、半年かけて手がけてきたジオラマを完成させた。

4月22日、松山市長が松山南高校を訪れ、自然科学部の部員たちに「障がい等の有無にかかわらず、全ての人が安心して楽しめる旅行の推進に活用したい」と、感謝状を手渡した。

完成したジオラマは、修学旅行で松山を訪れる特別支援学校などに事前学習用に貸し出すことにしており、部員たちは「地図の代わりに、このジオラマを使って楽しんでくれれば」と話し、2024年度は道後温泉のジオラマ製作に挑戦すると、意気込んでいた。

2022年4月には「未来構想ゼミナール」を開設。4系統12領域あり、そのひとつ国際・語学ゼミの生徒たちは、2023年度、インドネシアのエスエムエー・セント・ポーラス・ポンティアヌク校の生徒と、協働学習プログラムに挑戦した。

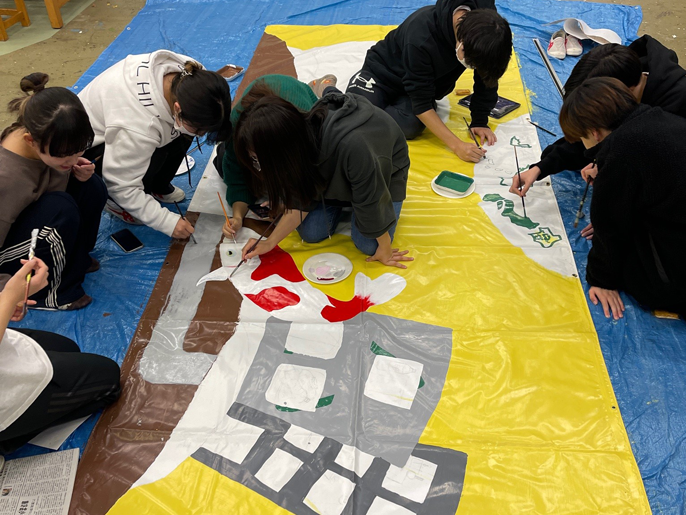

この協働学習は日本と海外の高校生が、オンラインで国連の持続可能な開発目標(SDGs)について議論し、その成果を絵画に表現する活動。

今回は「安全な水とトイレを世界中に」「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「産業と技術革新の基盤を作ろう」を課題に、どうすれば解決策を見出せるのか、英語で議論を重ねた。

絵のサイズは縦1・5m、横3・6mとほぼ黒板の大きさ。テーマは「地球を愛そう」。画面中央上部に日本とインドネシアを描いた地球から、滴り落ちる雫を受け取るコップの中には水と植物。コップの周りを泳ぐ二匹の魚、インドネシアの花「ラフレシア」と日本の「サクラ」、ソーラーパネルを装備したビルや風力発電、画面いっぱいに塗られた黄色をバックに舞う無数の緑の葉に、空飛ぶ本が描かれている。

みんながきれいな水を手にできるよう責任を持とう、汚染のない川と海を作っていこう、国境を超えて互いを支え合い、補い合う関係になろうなどのメッセージを込めたこの作品とそこに至るまでの議論への評価は高く、2024年2月、外務大臣賞を受賞した。

異なる文化や価値観を持つインドネシアの高校生と交流する中で「つながり」を感じるようになったという生徒たち。「お互いの国を尊重し合うデザインができたと思う」と話していた。

豊川高校インターアクトクラブの部員たちは、いま高校生ができる支援活動は募金と、8日は市内で、9日は始業式後に、活動に賛同した生徒会執行部を含む15人が豊川稲荷の総門前に参集。午後1時30分から約2時間、現地の写真や「被災地を笑顔に」「人は助けあって生きている!」など、手書きのパネルや募金箱を手に支援の協力を呼びかけた。初詣などで訪れた参拝客が次々と募金に応じ、そのたび生徒たちは「ありがとうございます」と感謝の言葉を伝えていた。この活動には豊川ロータリークラブも支援、会員たちが募金を行った。

さらに、29・30日の両日は、生徒会執行部と各部活動の主務が共同で学校内外で募金活動を実施。「あなたの支援が被災者を救います」など、生徒たちの真摯な声掛けは多くの市民や生徒の心に届き、多くの浄財が寄せられた。

1日も早い復興を願う同校生徒たちの支援活動は、保護者や教職員、豊橋市の高校、愛知県高校生フェスティバルの参加校など多くの協力で支えられ、結ばれた善意の輪は愛知県全域に広がり、募金は総額で85万円を超えた。

今回集まった義援金は、現地のニーズを調査の上、食料、水、医薬品、衛生用品、避難所などの緊急支援に使用される予定という。

「被災者の少しでも役に立てたら」と願う生徒たちは、今回の活動を通じて、地域の人々の優しさと温かさ、地域貢献活動の素晴らしさを改めて感じた様子で、今後も高校生としてできる支援を考えていきたいと話していた。

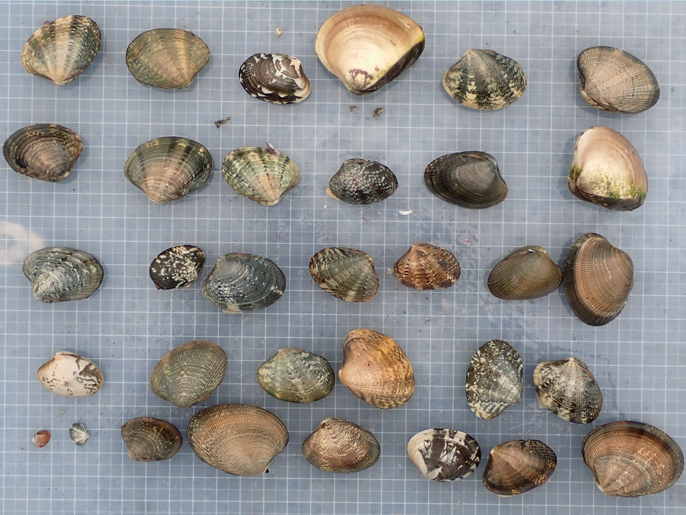

2020年、県立和歌山工業高校の化学技術クラブが干潟を調査。採取した貝類を調べると、巻貝ばかりで二枚貝が極端に少なかった。アサリ激減の原因と繋がっているのか、同クラブは、和歌山市と潮干狩り復活に向けてアサリの保護・育成に取り組む和歌浦漁業協同組合に、干潟全体の調査を申し出、活動を始めた。

部員たちは、全地球測位システム(GPS)を活用してアサリの生息域を調べると共に、アサリが消えた理由も追求。1ミリほどの稚貝の頃に、二枚貝を好む天敵のアカエイや巻貝による食害が主な理由だった。

2023年6月、部員たちは干潟で漁協の職員と稚貝を砂ごと入れた約10キロの網状の袋500個を干潟に置き、2週間ごとに観察して天敵や流出から守ると共に、網に付いた藻やカキを取り除くなどして育成環境を整備。1センチくらい成長した後、干潟内にある増殖場に放流した。アサリは順調に成長し、約40キロの収穫を得た。

干潟で養殖できると考えた部員たち。2024年3月には10キロの袋50個、50キロの袋25個を用意。袋に入れず、砂の上に直接網をかける方法も試し、観察を続ける。

漁協によると、潮干狩り再開には150万匹のアサリが必要といい「アサリを増やして地域を盛り上げたい」と意気込む部員たち。まだまだ手探りだが、自然にやさしい方法なので、全国で試してもらえるようデータをしっかり取り、調査研究を進めていきたいと話していた。

2023年6月には農業クラブと有志生徒が、岩田村駅の構内と駅前ロータリーの花壇の装飾を行う「岩田村駅花いっぱい運動」を実施したのに続いて、8月には農業科の3年生が近隣の小学校の児童と佐久平駅の構内に、佐久平市の市花「コスモス」の苗が植えられた40個のプランターを飾った。

2024年度最初の活動として、4月12日に農業科の生徒が佐久平駅の新幹線改札近くの自由通路に、学校の温室で約3ヶ月かけて育ててきたビオラのプランター40個を並べた。

5月3~5日に千曲川スポーツ交流センターで開催される「佐久バルーンフェスティバル」などの見学に訪れる観光客を、紫や黄、赤など、可愛らしいビオラの花々でおもてなししようと、市観光協会と共同で実施した。

この活動は、同校が毎年春と秋に行う同駅の「ウエルカムフラワー」の一環で、同駅が開業した翌年の1998年から続く取り組み。駅の待合室などにも花を飾っており、きれいな花々が駅を利用する人々の憩いになれば、という生徒たち。今後も丹精込めて育てた花を構内に装飾して、信州に訪れるお客さまをお迎えしたいと話していた。

東京都庁で開かれた物産展や幸福の黄色いハンカチ想い出広場などで、市内の菓子店と共同開発した石炭マドレーヌの販売と夕張市のPR活動の実施や、学校近くのバス待合施設や新築アパートの内装デザインの企画などをはじめ、全校生徒が夕張のために何ができるのかを考え、ボランティア活動を推進している。

2024年4月14日、陸上競技部の部員たちが、1889年創建の市内で最も古い神社「夕張神社」で清掃活動を行った。

当日は、今年入部した1年生部員を迎えての新年度初めての活動であり、何か有意義なことをと、130年以上も夕張市と市民を守り続けてきた同神社への感謝の思いを込めて、今回の活動を企画した。

この日は6人の全部員が参加し、神社の例大祭で担がれる御神輿3基が収められている神輿殿を中心に実施。50年以上も使われることなく仕舞われていた旗や飾りなどを整理し、溜まっていたほこりもほうきでていねいに掃き清めた。またゴミ袋10袋に、リヤカー1台分の不用品も回収した。

神社の宮司から「本当に助かりました」との感謝の言葉が贈られ、6人は笑顔で汗を拭っていた。

清掃後は、境内につながる97段の石段を駆け上がり、今年の活躍を祈願した。

後日、部員たちは、同神社の春の例大祭を告げる大のぼりの設営など、祭りの準備を手伝い、自分たちができる地域貢献活動に熱心に取り組んでいた。

中でもサッカー部は、地域の応援に感謝し、地域に一層愛されるチームになろうと毎月1回、早朝に全部員による地域清掃活動を展開。新入部員を迎えての2024年度第1回目の活動は、5月7日、豊川稲荷の名で知られる豊川閣や豊川駅、同校周辺を中心に清掃を行った。

毎回、企画立案から実施まで、部員主導で取り組んでおり、今回は、4日と5日の2日間にわたって開催された豊川閣妙厳寺春季大祭を終えての活動とあって、経験豊富な3年生がリーダーシップを発揮。清掃区域の設定やグループ分けなどを行い、部員たちは豊川閣境内の参道や稲荷駐車場、稲荷公園や桜ヶ丘公園など各グループの担当区域で清掃活動を実施。落ちていた小さなゴミもひとつひとつ丁寧に拾い上げるなど、地域への感謝の気持ちを形に表していた。

『真の日本一』を理念とするサッカー部。日々練習を重ねて技術力や競技力の向上を図るだけでなく、人間力の創造のためにいかに多様な取り組みにチャレンジしていくか、を真意としており、その一つが部員全員で行う早朝地域清掃活動。今後も月に1度、地域の人々に愛され、応援されるサッカー部を目指すとともに、同校の一員としての自覚と責任感を持って、地域をきれいにするボランティア活動を継続して行くと力を込める。

北海道伊達開来高等学校のある伊達市の伊達警察署管内でも、2023年の自転車盗難は前年より10件多い16件だった。こうした状況の中、被害者を一人でも減らしたいと啓発活動に取り組んでいるのが、同校ボランティア局の生徒たちだ。

2024年も、4月26日に伊達署、伊達地方防犯協会連合会と協力。JR伊達紋別駅前で、自転車盗難の被害者にならないよう呼びかける啓発活動を行った。

当日は生徒ら25人が参加。駅駐輪場で自転車の盗難被害防止のための防犯診断を実施し、鍵はかかっているか、防犯登録はついているかなどの項目をチェック。持ち主に被害者にならないよう「自転車防犯診断カード」を自転車に取り付けた。

駅前では通行する市民に、鍵を二つかける「ツーロック」を促す啓発グッズなどを配り、急いでいる時でも施錠、短時間でも自転車から離れる時は鍵かけよう、などと呼びかけた。

伊達署によると、例年夏場にかけて自転車盗が多発するといい、また警視庁によると、2021年の自転車被害発生件数のうち約5割が、住宅敷地内だったという。

生徒たちは、どんな時も油断せずに、しっかり鍵をかけようと訴えていた。

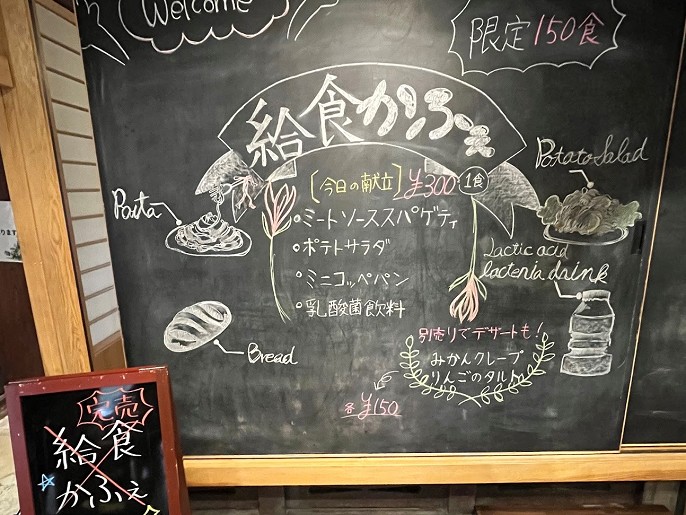

また、地域を元気にを合言葉にした「地域振興」活動にも力を入れており、同年3月30日、生徒会が出雲市の商店街「サンロードなかまち」恒例の春のイベント「ひなめぐり」に、給食をテーマにしたカフェを出店。食器はアルミ製、給食エプロン姿の生徒が接客するなど演出にもこだわり、来店客も懐かしそうに給食を味わっていた。

商店会が商店街の賑わいづくりに若者の意見を生かそうと、同校の生徒会を招いてワークショップを開催。生徒たちから、世代を越えて盛り上がれる企画として、給食を提供するカフェを提案。「ひなめぐり」での実施が決まった。

メニューは同校生徒や商店会の組合員などから意見を聞き、生徒たちがかつて食べた給食をモチーフに考案。ソフト麺を使ったミートソーススパゲティやコッペパン、ポテトサラダ、乳酸菌飲料をセットにし、1食300円で販売することになった。

同校吹奏楽部のマーチングパレードで始まった同イベント。給食カフェは行列ができるほどの人気で、用意した150食は約1時間で完売した。

数十年ぶり、という来店客は「懐かしかった。昔よりおいしく感じた」と満足そう。

「予想以上の盛況でうれしかった」という生徒たち。材料費などの経費を除いた全収益を、能登半島地震の被災地に寄付することにしており、「今回の活動が間接的にでも支援になれば」と話していた。

あなたのまわりの素晴らしき高校生・善きことをした高校生をご紹介ください。

掲載につきましては、小社にて検討させて頂くことがあります。

メールに氏名(団体名)、都道府県、高等学校名、学年、あなたのお名前、お電話番号、住所、情報源、記事内容をご明記の上、「日本の学校」編集部へお送りください。

この内容についてのお問い合わせ・ご感想ははこちらまで( webadmin@js-corp.co.jp )